ベニン・ブロンズとは何か?(1)

大英博物館のベニン・ブロンズ

イギリスの首都ロンドンにある大英博物館。その原点は、アイザック・ニュートンの後を受けて王立協会会長を務めた医師ハンス・スローン(1660-1753)の個人コレクションにある。スローンの遺言で7万点余りのコレクションがイギリス政府に寄贈

以来、議会制定法である「大英博物館法」に守られながら、時々の国内外の情勢に応じて形を変えつつ、大英博物館は収集品の数を増やしてきた。現在その数800万点を超える。これら「人類の至宝」を一目見ようと、世界各地からやってきた来館者で博物館周辺には連日長蛇の列ができる。

2023年9月下旬、久しぶりに大英博物館を訪れた私が足早に向かったのは、ロゼッタストーンでもパルテノン神殿の彫刻群(通称パルテノン・マーブル)でもなく、アフリカ・セクションであった。地下2階へと階段を下り、右手奥に広がる展示室に入ると、今回の渡英調査最大の目的が目に飛び込んできた。ベニン・ブロンズである。その大半が、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、アメリカなど北半球の博物館や美術館、大学、そして個人コレクターに所蔵されており、現在、それぞれの政府を巻き込んで、その「返還」が議論されている。まずは大英博物館所蔵のベニン・ブロンズを何点かご覧いただくことにしよう。

真ん中は18世紀のオバ(国王)の頭像。右は16世紀の王母の頭像(

オバの権力の象徴であるヒョウの像。

王母を象ったペンダント・マスク。ベニン王国全盛期の16世紀

ベニン王宮を飾ったレリーフ入り銘板。

ベニン王宮を飾ったレリーフ入り銘板(

王国全盛期、16~17世紀のレリーフ入り銘板。中央がオバ(

このように、青銅や真鍮、象牙に精巧、緻密な細工を施した像やレリーフ銘板(プレート)などを総称して、ベニン・ブロンズと呼ぶ。ブロンズとはいうものの、主軸は真鍮の鋳物であり、ワックスロスト製法という独特の製作過程も展示室のビデオで見ることができる。

ベニン・ブロンズが作られたベニンとは、現在のナイジェリア南西部、エド州の中心地であるベニン・シティを首都として、19世紀末まで存在したアフリカの王国である。13世紀ごろに興り、全盛期の16、17世紀には「ベニン帝国」と呼ばれるほどの勢力圏を誇った。

ベニン・シティとニジェール・デルタ

ちなみに、現在、ナイジェリアの西隣には、同じ綴りで「ベナン」と読む共和国があるが、ここは19世紀末、フランス軍に征服されてフランス領西アフリカに組み込まれるまで、ダホメ王国という名で知られていた。現在ベナン共和国でもダホメ王国から奪われた「文化財」の返還が問題となっている。その様子の一部は、2024年2月、第74回ベルリン国際映画祭でコンペティション部門での最優秀賞(金熊賞)に選ばれたドキュメンタリ『ダホメ』(マティ・ディオップ監督)に描かれ、「略奪品の返還」問題への注目度を高めた。

ギニア湾

とはいえ、日本ではあまりなじみがない話だろう。ベニン王国からどのようにしてベニン・ブロンズが奪われたのか、その「返還」がなぜ今議論されているのか、まずは見ていくことにしよう。

ベニン・ブロンズ

ベニン王国は、ポルトガルとの間に交易が始まった15世紀末以降、オランダやイギリスなどのヨーロッパ諸国との間に平和裏に交易関係を築いてきた。重要な貿易品としては象牙や黄金がすぐに浮かぶが、パーム油の.jpg)

全盛期のベニン王国。ベニン・

パーム油と並ぶベニン王国の主要交易品――

イギリスが奴隷貿易を廃止した1807年以降、19世紀のうちに、他のヨーロッパ諸国も次々と奴隷貿易、奴隷制度を廃止していく。奴隷の代替品として、パーム油に加えて木材(特にマホガニー)が、1880年代以降は生ゴムが目玉商品となった。ちなみに、イギリスからは、西アフリカ交易で広く使われたビーズやガラス製品、

だが、ベニン・ブロンズは当時交易品ではなかった。ベニン・ブロンズは、ベニン・シティにあった王宮のために限定して作られたものである。レリーフが彫られた銘板は王宮を囲む城壁に掲げられ、オバと呼ばれるベニン王の功績を讃える年代記の役割を果たしていたとされる。「作品」として歴代ベニン王の頭像が多いのは、祭政一致の王国にあって、国を支配する王は「部族全体の神」と崇められ、その頭像には死後も魂が宿ると考えられていたからだ。ベニン・ブロンズは、オバのみならず、彼の母(王母)や妻(王妃)、王に仕える戦士、さらにはオバの権力の象徴であったヒョウやワニなどの動物が象られた。こうしてオバの宮殿限定で製作されたベニン・ブロンズは、ベニン王国の外部にはほとんど知られることなく、オバの手厚い保護を受けた職人たちによって作られ続けた。19世紀末、ベニン・シティがイギリス軍に襲撃され、火を放たれて灰燼に帰すあの日までは……。

イギリスの愚行とベニン王国の消滅

大英博物館には数多くの「略奪品」や「戦利品」が存在する。古代エジプトのロゼッタストーンしかり、古代ギリシャのパルテノン神殿しかり。ベニン・ブロンズも、ある年にベニン王国から略奪されたモノであることがわかっている。その数は大英博物館だけで900を超え、その大半の来歴に、1

その10年余り前、1884年11月から1885年2月にかけて、ドイツのベルリンで、その後のアフリカの運命を大きく変える国際会議が開かれた。ヨーロッパ諸国やアメリカ、ロシア、オスマン帝国など計14か国が参加し、大国の論理で行った会議の概要は、「アフリカ分割」の名で知られている。

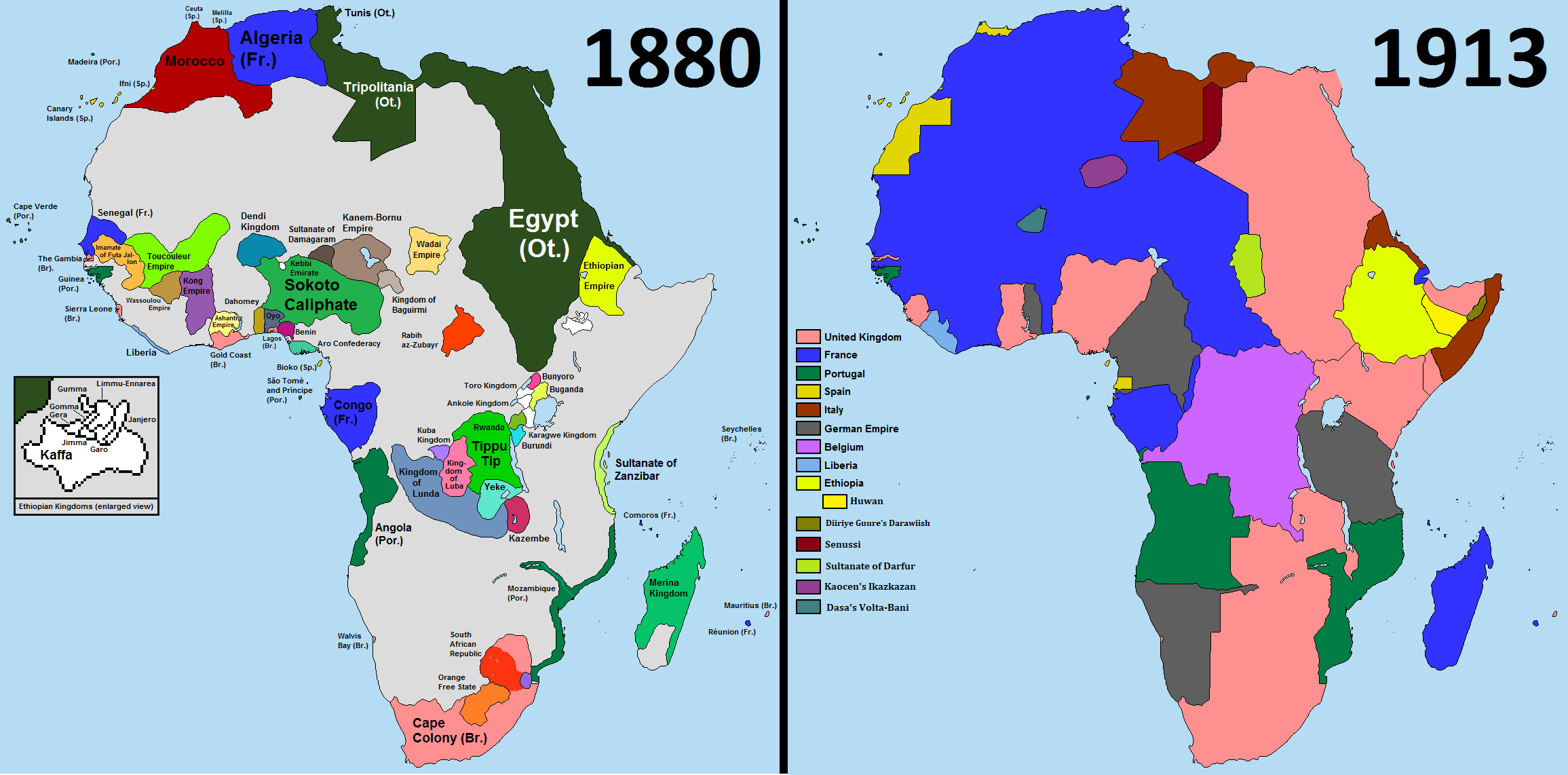

1880年・1913年のアフリカ支配地図。二つの地図を見比べてすぐに気づくことは、ベルリン会議で「

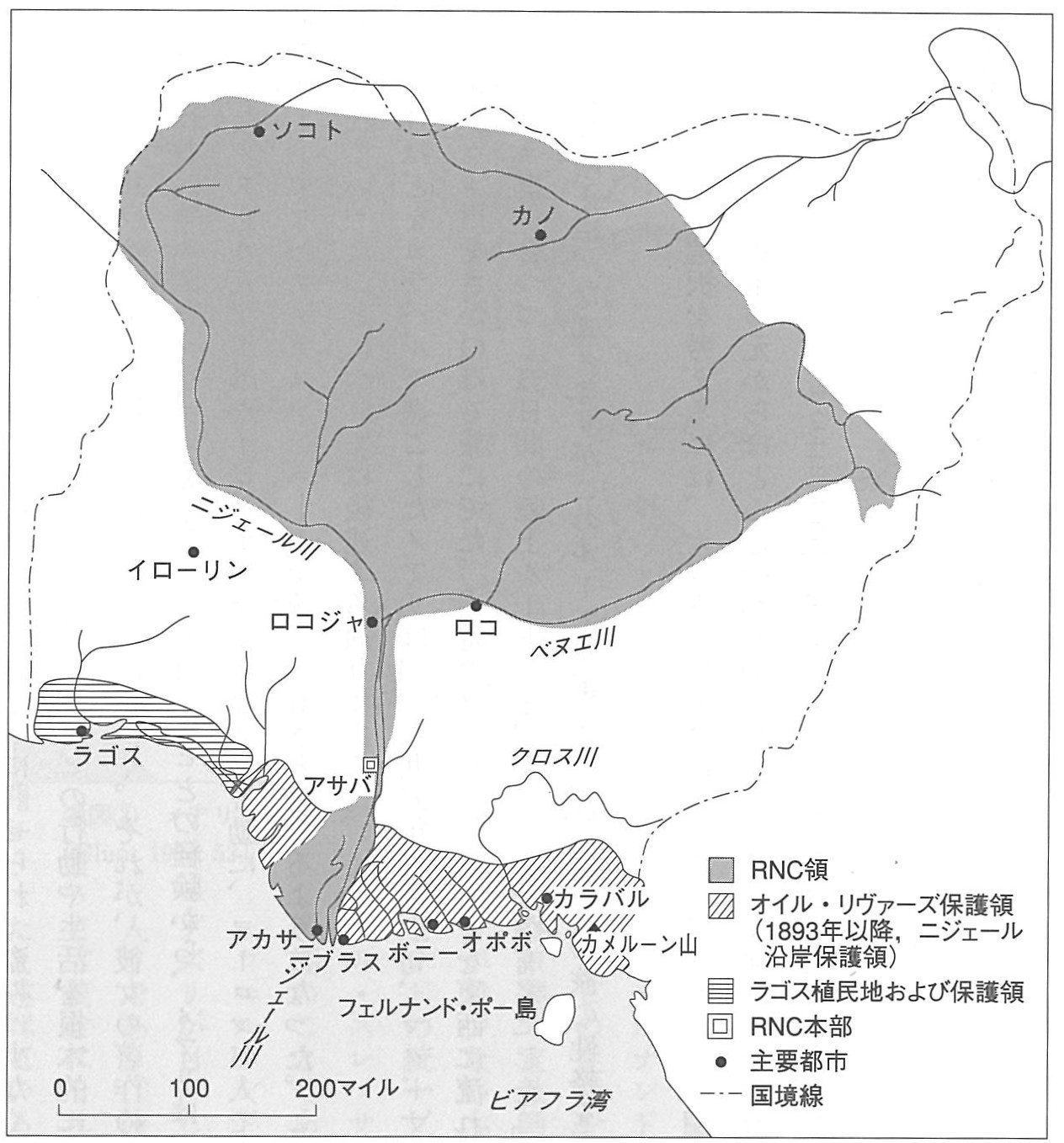

この会議で、イギリスは、当時の西アフリカで「奴隷海岸」と呼ばれた地域(現ナイジェリア沿岸部)、ニジェール・デルタ周辺を「オイルリヴァーズ保護領」とすることが承認された。この地域を足場に、内陸部の支配と開発を進めたのが、王立ニジェール会社(RNC)という特許会社である。この保護領はまもなく「ニジェール沿岸保護領」(1893~1

クロード・マクドナルド総領事は、RNCの露骨な支配欲とは距離を置きながら、現地人の王や部族長らとの交渉に臨んだとされる。だが、その一方で、植民地化を進めるイギリス政府、並びにニジェール川とその支流ベヌエ川における権益確保を目ざすRNCに対して、現地人支配者たちは警戒感を深めた。パーム油はじめ、王国内の貿易や河川運航のいっさいを独占していたベニン王国のオバ(第35代、オヴォンラムウェン)も例外ではない。

王立ニジェール会社の領域(1886-1899)(

そんな1896年2月、マクドナルドの後任となるニジェール沿

その後フィリップスは、外務省からの返答を待たずにひそかに遠征隊を準備し、1896年12月17日、6人のイギリス人植民地官僚、2人のイギリス人ビジネスマン、通訳、そしてポーターを含む軍服姿の現地人兵士200人余りとともに、オバのいるベニン・シティをめざした。カラバルからベニン川河口へ。そこから川を遡り、王国領内の村(ウゴトン)に上陸後は陸路となる。

出発前、フィリップスは、現地の部族長を通じてオバに会見を求めたが、王国の重要な宗教儀礼と重なり、外国人にはベニン・シティへの入城が禁止されるとのことで、オバは「儀礼が終わるまで待つように」と警告していた。フィリップスはこれを完全に無視して、ベニン・シティに向かったわけだ。上記、上陸した村の部族長も「今は行くべきではない」と引き留めたが、フィリップスはこれも無視した。オバやその周辺が、「白人が戦争を仕掛けにくる」との疑念を深めたことは推測に難くない。

1897年1月4日、村を出発したフィリップス一行は、ベニン王国の兵士に待ち伏せされて小競り合いとなった。このときの戦闘でフィリップスは他の3人の白人とともに殺され、別の3人は捕虜とされた(のちに死亡)。白人の生存者はわずか2人で、アフリカ人たちも死傷したり、逃亡したりした。正確な犠牲者数は不明ながら、公式記録には「250人以上が死亡」とある。

イギリス政府は白人7人の犠牲者が出たことに大いに憤った。

イギリスはこの出来事を「ベニンの虐殺」と名づけ、そのわずか1か月ほどのち、1897年2月上旬、ベニン・シティへの軍事遠征を実行に移した。イギリスのメディア各紙は、これを「懲罰遠征」と呼んでいる。遠征の「懲罰的」性格を前景化、かつ正当化すべく、イギリス政府が強調したのは、ベニン王国が「人間の生贄」を行う「野蛮、邪悪な国」であり、統治する王(オバ)はパーム油やゴム樹液、象牙などの取引を自国民に許さない、取引に携わったことが発覚すれば直ちに関係者を処罰する「残忍な独裁者」であることだった。こうしたベニン王国とオバのイメージは、「ベニンの虐殺」の2人のイギリス人生存者の話、さらには「懲罰遠征」参加者のベニン・シティ入城後の目撃談としても、メディアに書きたてられた。文化人類学者のフィールド調査により、ベニン王国の「人間の生贄」に、伝統的な宗教儀式とともに(あるいはそれ以上に)、犯罪者の「公開処刑」の意味合いがあったことが明らかになるのは、20世紀後半のことである。

『絵入りロンドンニューズ』(1897年3月27日)でベニン懲罰遠征を伝える記事のイラストには、「ベニンのゴルゴダの丘」とのタイトルがつけられ、こんな説明が見える。「ベニン・シティはまさに血の町で、いずれの屋敷にも穴があり、死者や死にかけている者たちで溢れていた。人間の生贄がいたるところに散乱し、私たちが行く道の両側には、大きな磔の木に吊るされた犠牲者が60人以上並んでいた。」

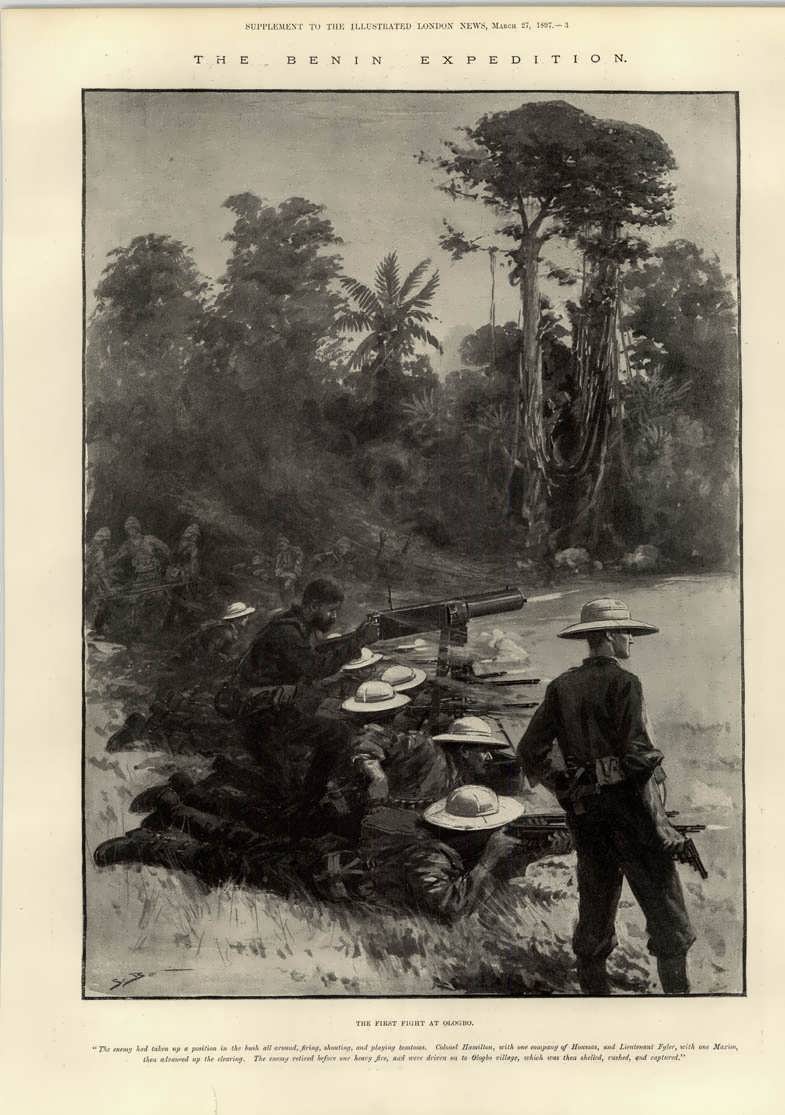

ベニン・シティへと向かう「懲罰遠征」軍の様子。先の見えない深いジャングルのなか、

実はそれ以前に、ベニン王国における「人間の生贄」について考えた人たちもいる。本連載(第5回・第6回・第7回)で何度か触れたレディ・トラベラー、メアリ・キングズリはその一人である。彼女は、懲罰遠征の2年後に公刊した2冊目の著作『西アフリカ研究』(1899)のなかで、

『絵入りロンドンニューズ』(1897年3月27日号)に描かれたマキシム機関銃。アメリカ生まれのハイラム・マキシムがイギリスで開発(1884年)したマキシム機関銃は、世界初の全自動式機関銃であり、持ち運び可能、かつ強力な殺傷力で知られた。1分間に550~6

かくして、ベニン王国を悪とみなし、「懲罰」を正当化するイギリス国内世論は、確実に整えられていった。16門のマキシム機関銃を担いだ1200人の植民地軍隊がベニン王国の首都になだれ込んだのは、1897年2月半ばのことである。勝負はあっけなくついた。見せしめのために6人の部族長の首が市場で晒された(_Nabeshi%2C_The_Last_King_(Oba)_Of_Benin(1).jpg)

投降後の1897年9月、

ベニン・シティがイギリス遠征軍の手に落ちた翌日、2月19日、王宮調査とともに、財宝の略奪が始まった。フィリップスが外務省宛ての上記手紙の追伸に記した象牙に加えて、ベニン・ブロンズと総称されるレリーフ入りの銘板や彫像などが続々と発見された。これら戦利品を背景に将校らは多くの記念写真を撮ったが、何を奪ったかの記録は残さなかった。その2日後、ベニン・シティで火災が発生し、王国の都は灰燼に帰した。現地では今なお、イギリス軍による放火説が根強い。跡地にはゴルフコースが作られたというから、開いた口がふさがらない。オバ逃亡後もゲリラ的抵抗を続けた部族長らの屋敷も遠征兵士た

ベニン・シティの王宮から象牙やベニン・

この「懲罰遠征」で奪われた彫像や銘板、象牙細工などは、いったんロンドンに送られたのち、遠征費用捻出の必要性もあって、ヨーロッパ諸国の博物館や個人コレクターたちに売られた。記録によれば、早くも1897年秋、大英博物館でベニン・ブロンズの展示が行われている。

ベニン・ダイアローグ・グループ

他人のものは盗んではいけない。盗んだものは返さなければならない。誰でもわかる理屈なのだが、盗んだ時から年月がたつにつれて、盗んだものの正当な持ち主は誰かを含めて、その返還は容易ではなくなっていく。略奪は、ヨーロッパによるアフリカ支配の時代、植民地主義という圧倒的な力のアンバランスによって引き起こされたものだが、1960年に独立しても、1963年に連邦共和国になって以後も、ビアフラ内戦(1967-1970年。

第二次世界大戦後、

目に見える形でベニン・ブロンズが意識されたのは、その10年後、2007年に立ち上げられた「ベニン・ダイアローグ・グループ(BDG)」の活動によってである。ローテンバウム世界文化美術館(旧ハンブルグ民族学博物館)の館長バーバラ・プランケンシュタイナーを中心に、研究者や学芸員らが集まり、オーストリアやドイツ、オランダ、イギリス、アメリカなどの博物館や大学などに散在するベニン・ブロンズの所蔵状況を明らかにする動きが始まった。BDGは、各地で特別展を開催して「ベニン・ブロンズとは何か」への理解を深めるとともに、関係する博物館や政府機関と(文字通りの)対話を粘り強く進めてきた。

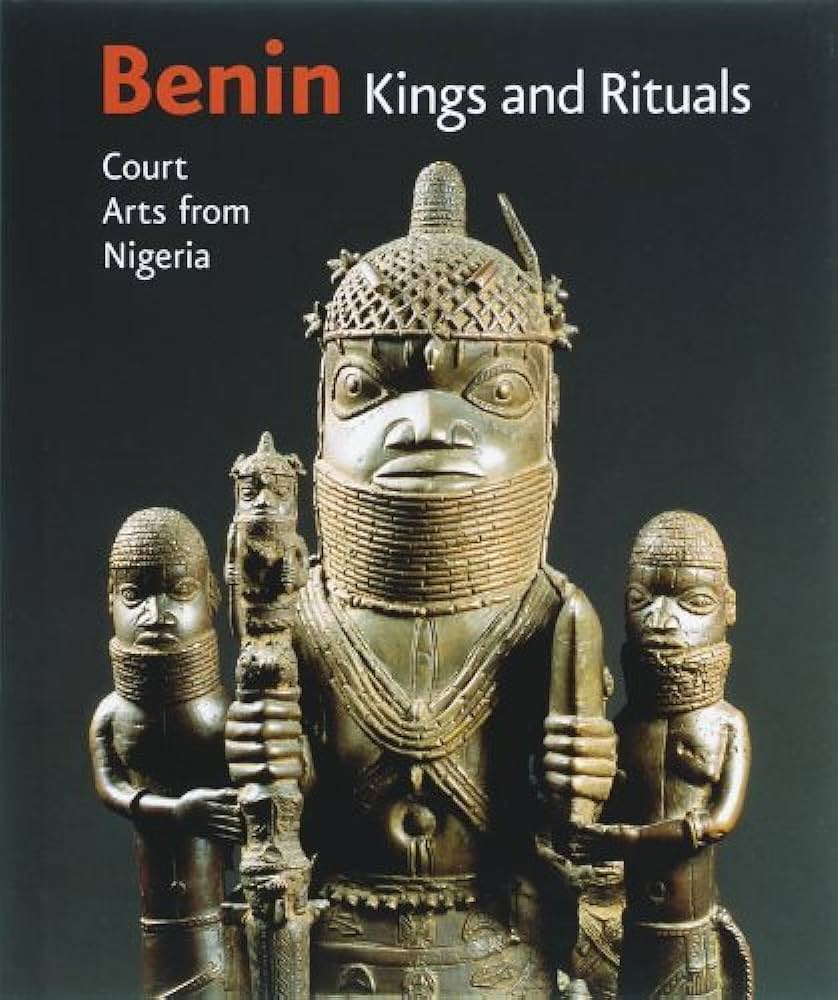

BDGが立ち上がった時点ですでに、2007年5月のウィーンを皮切りにベニン・ブロンズの巡回展が予定されており、そのための図録――縦29.5㎝、横24.5㎝、厚さ4㎝の分厚く重い『ベニン 王と儀礼、ナイジェリア宮廷美術』(2007)

図録『ベニン 王と儀礼、ナイジェリア宮廷美術』の表紙

恥ずかしながら、私がこの図録の存在を知ったのは、今回、大英博物館の学芸員へのヒアリングにおいてであった。しかも、ウィーン民族文化博物館、ベルリン国立博物館、パリのケ・ブランリ博物館、シカゴ美術館(アート・インスティテュート)と続いた巡回展の開催地に、「どんな文化遺産にとっても最適な居場所」を自認してきた大英博物館は入っていない。実際、大英博物館がベニン・ブロンズをめぐる対話に本腰を入れるのは、コロナ禍を経てのちの話である。2022年には、「デジタル・ベニン」というWEBサイトが開設され、世界20か国、136機関に所蔵されているベニン・ブロンズ5285点の詳細を誰でも簡単に見られるようになった。

だが、ベニン・ブロンズへの理解が深まっても、それですんなり「返還」に進むわけではない。そもそも、上記のように、略奪時の記録がないのに、「元の所有者」にどうやって返せばいいのだろう。それにそもそも、歴史的な略奪品の返還問題は、巡回展の開催や学芸員・研究者間の対話だけで決着する問題ではないだろう。事態を前に動かすには「政治の力」が必要である。

学芸員や研究者によって地道に進められてきた「対話」が一気に脚光を浴びたのは、BDG結成から10年後の2017年。21世紀の今なお、圧倒的に北半球に集中するアフリカのモノや遺産のアフリカへの返還を自らの使命と考える人物が、この年の選挙でフランス大統領に選ばれた。エマニュエル・マクロン(1977-)である。フランス大統領となった彼は、2017年11月、西アフリカのブルキナファソの首都、ワガドゥグで、次代を担う800人余りの学生たちを前に講演し、アフリカの文化遺産が「ヨーロッパの博物館の囚われ人であってはならない」と述べ、その返還に向けて大きく舵を切った。「アフリカ最高の文化遺産はヨーロッパにある。だが、フランス人同様、アフリカの人びともそれらを見たいはずだ」と踏み込んだ言葉のあと、マクロン大統領は、

そう語ったのは、翌2018年3月、マクロン大統領からフランス植民地時代に略奪されたアフリカ文化財の実態調査を要請された歴史研究者、ベネディクト・サヴォワである。彼女がセネガルの経済学者フェルウィン・サルとともに行ったフランス国内の実態調査、及びそれを踏まえた返還計画は、2018年11月にまとめられ、公表された。詳細は、報告書『アフリカ文化遺産の返還――新しい関係倫理に向けて』(英訳はこちら)をご覧いただきたい。

かくして、議会法で守られ、ロゼッタストーンやパルテノン・マーブルの返還要求にいっさい応じようとしなかった大英博物館に、収蔵物返還要求の波が一気に押し寄せた。