2040年・農業の完全無人化は果たせるか?

農業は成長産業!?

前回まで小売、物流、建設といった実空間に関わる業種について、どこまで自動化・無人化が可能か検討してきた。今回は、同様に実空間に関わる業種である農業について扱う。

農業は、これまで見てきたトラックの運送業界や建設業とは異なって、必ずしも若い人に忌避されているわけではない。だが、農家の生まれでなければ、農業を始めることは難しい。

長らく日本の農業は、「家」という単位で担われてきた。基本的には「世襲」であるから、自分の子供が後を繋がなければ、途絶えてしまう。

図1 農業の就業人口の推移(データの出所:e-stat)

図1 農業の就業人口の推移(データの出所:e-stat)

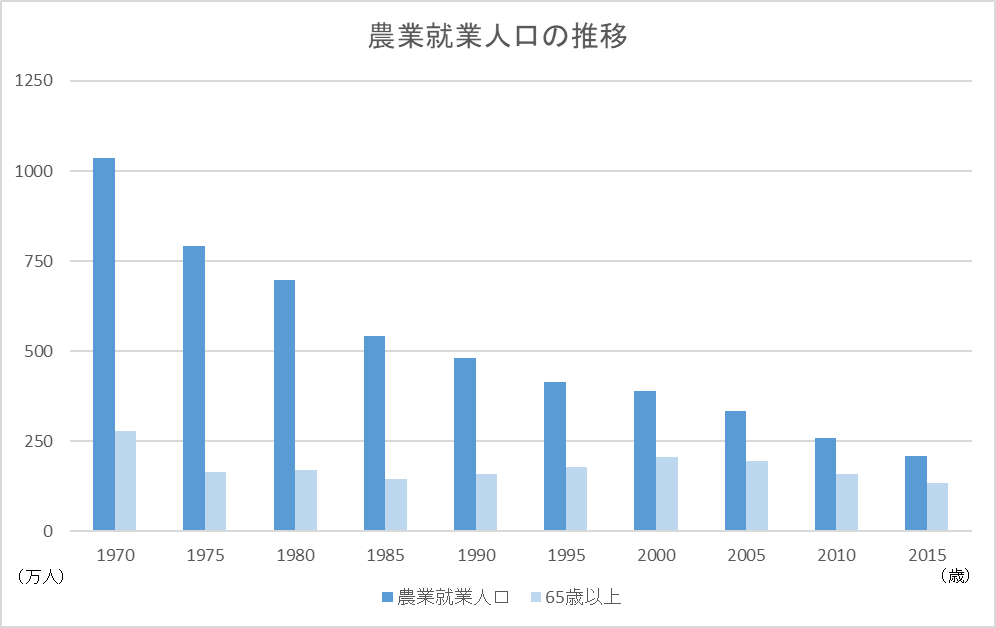

農業の就業人口は、図1のように、1990年には約480万人だったが、それから25年後の2015年には約210万人にまで激減している。

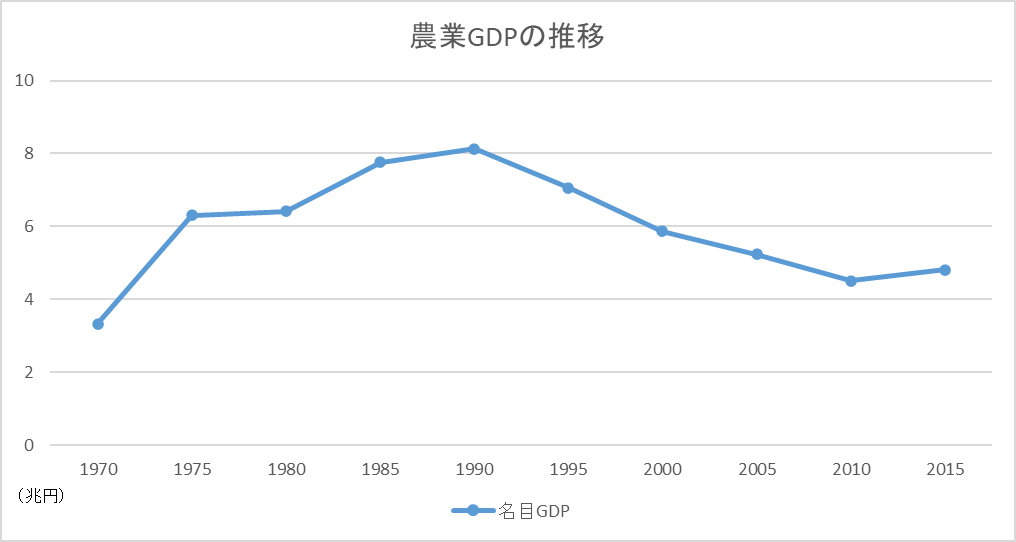

図2のように農業GDP(農業生産高)も減少しているが、就業人口ほどではない。したがって、労働者一人当たりの生産性(GDP/労働人口)は、上昇していると言えるだろう。

そして、減少していた農業GDPだが、近年は増大に転じている。日本の農業は、担い手が減っているので衰退産業と一般には見なされているが、実際には成長産業に転換しつつある。

図2 農業GDPの推移(データの出所:e-stat)

図2 農業GDPの推移(データの出所:e-stat)

スマート農業

アベノミクスの第三の矢である「成長戦略」の下で進められた農業改革が、そうした成長の主な要因と考えられる。

例えば、「農業中間管理機構」(農地バンク)が設立されて、農地を貸したい人と借りたい人とのマッチングが図られた。また、規制緩和によって企業の農業への参入が進んだ結果、年収10億円を超えるスター起業家も現れている。

そういった起業家を中心に、AIやIoT、「スマートマシン」(賢い機械、ドローンや自動運転トラクタなど)を農業に取り入れる動きが盛んになっており、そういった取り組みを「スマート農業」という(図3)。

図3 スマート農業

農林水産省では、スマート農業を「ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農業」と定義している。似たような言葉に「AI農業」「アグリテック」「スマートアグリ」などがある。

そして2019年、政府(内閣府ビジョナリー会議)は、こうした先端技術を導入する取り組みによって、建設業と同様に、「2040年までに農林水産業の完全自動化を実現」するという目標を掲げた。

果たして、それは可能なのだろうか?図3のそれぞれの項目について説明しながら、農業の自動化について検討していきたい。

収穫ロボット

AIの応用技術である画像認識の精度が人並み以上に上がったことにより、農業やサービス業のような不規則な環境の中でケースバイケースの判断をし、自律的に動くことのできるロボットが活躍し始めている。

サービス業と異なって農業では人とのコミュニケーションをそれほど必要としないので、その分ロボットの実用化が進んでいる。

画像認識によって、例えば熟したトマトとそうでないトマトを見極めることができるようになった。こうした画像認識の技術を組み込んだトマト収穫ロボットが導入され始めている。

なぜトマトかというと、トマトはイチゴなどとともに、市場規模が大きいうえに一年中供給することができるので、ロボット導入のメリットが得られやすいからだ。

パナソニックのトマト収穫ロボットは、畝と畝の間に敷設されたレールの上を移動して、画像認識技術により、果実の場所や色、形、果実の熟れ具合を判断して機械のアームで収穫する。

夜間にロボットがトマトを収穫し、朝に人がそのトマトをパッキングするというように、ロボットと人に役割を効率的に分担させることもできる※。

除草ロボット

除草は農業の中でも最も苦労を強いられる作業であり、農業従事者の高齢化によって、ますます除草の自動化が求められるようになった。

除草のための機械というと、これまで人が手で持つ草刈り機が用いられてきたが、最近では人が乗って運転するタイプの除草トラクタが出始めている。さらに、この除草トラクタが無人化したものが、除草ロボットということになる。

例えば、和同産業株式会社が提供している「KRONOS」は、農地に充電ステーションとガイドワイヤーを設置すれば、後は自動でエリア内を除草してくれる※。

バッテリーが少なくなると、勝手に充電ステーションに戻って充電してくれるので、お掃除ロボットの「ルンバ」のようである。また、価格が50万円弱なので、それほど導入コストは掛からない。

自動運転トラクタ

農業用の自動運転トラクタは、人が運転することなく自動で耕作や施肥(せひ、肥料を撒くこと)、収穫などを行うことができる。GPSによる位置情報を利用しながら、設定された領域を自律的に走行する。

自動運転トラクタは、自動運転車に比べると遥かに実用化が進んでいる。人や他の自動車が行き交う道路に比べれば、農地の方がずっと事故の起こる可能性が低いからだ。

ただし、農業での死亡事故は建設業よりも多く、トラクタの転倒やトラクタからの転落も大きな要因となっている。また、トラクタの振動は、運転者に不快感を与えたり、健康被害をもたらしたりする。農業従事者の減少や高齢化だけでなく、そういった農作業の危険性も農業の自動化の背景にある。

トラクタの自動化のレベルは、0~3まで分けられており、現在はレベル2まで実用化されている。

レベル0は、自動化が全くなされていない状態を意味するが、それでもスマート化されたものがある。それは、10年以上前から活用されている「GPSガイダンス」を備えたトラクタだ。

GPSガイダンスというのはカーナビのようなもので、GPSを使ってトラクタの運転者をガイドするシステムだ。運転者はモニタに映し出される走行経路を見ながら運転することができる。

レベル1では、トラクタに運転者が搭乗する必要があるが、直進する際にはステアリング(操舵装置)を握らなくて済む。

直進だったら当たり前と思うかもしれないが、一般道と違って農地はデコボコしているので、真っ直ぐ進むのでもステアリングを操作しなければならず簡単ではない。

レベル2では、運転者が搭乗する必要がなく無人走行が可能だが、人が農地で監視していなくてはならない。リモコンでトラクタを操作するものも、レベル2に含まれる。

レベル3では完全無人となるが、基本的には遠隔監視される。2020年1月に農業機械メーカーの株式会社クボタが、完全無人トラクタである「X tractor」(クロストラクタ)を公開しているが、これはまさにレベル3に相当する※。

ただし、公開されたX tractorはコンセプトカーのようなものであり、まだレベル3のトラクタが実際に発売されているわけではない。

ドローン

現在ドローンを最も活用している業種は、農業かもしれない。ドローンや人工衛星などによる離れた位置からの観測は、「リモートセンシング」と呼ばれている。

このようなセンシングによって、農作物の生育状況、雑草の分布、土壌の水分量や肥沃度、害虫の発生などを把握できる。

ドローンは長距離飛行ができないので農地が広い場合には向かない。また一般道を超えての飛行が法的に認められていないので、農地が分散している場合にも向いていない。そうした場合には、人工衛星によるセンシングを用いる。

逆に、天候が悪い場合には人工衛星は使えないので、ドローンが適している。さらにドローンは、センサだけでなく、「アクチュエータ」(作動するもの)の役割を担える点で、人工衛星に対する優位性がある。

ドローンは、土壌に農薬や液体肥料を撒いたり、害虫を発見次第、殺虫剤を吹きかけて駆除したりして、実空間に直接働きかけ問題解決に当たることができる。

農業におけるサイバー・フィジカル・システム

スマート農業の中核には「サイバー・フィジカル・システム」(Cyber-Physical System, CPS)がある。CPSは、図4のように、センサによって収集したデータをAI等で分析し、その分析を基に「実空間」(フィジカル空間)を自動制御することを意味する。AI等によるデータの分析は、「サイバー空間」で行われる。

図4 サイバー・フィジカル・システム

農業では、農地の肥沃度や農作物の発育状態などのデータをセンサによって収集して、その分析結果に基づいて、肥料の量を自動で調整しながらまくとか、熟したトマトかどうか判断をして収穫するといったように、実空間を制御する。

トマトの状態をセンシングしそのデータをAIで分析して、水分量を自動で調整し、高い糖度のトマトを作るシステムもまた、CPSと言えるだろう。トマトは水分がなければ当然枯れてしまうが、水分量が多ければそれだけ甘味は薄れてしまうので、こうした微調整が必要なのである※。

先に見たように、ドローンが単体でセンサとアクチュエータの両方の役割を果たすこともある。それに対し、例えば、ドローンがセンサの役割を果たし、「可変施肥機」(かへんせいひき)がアクチュエータの役割を果たすという連係プレイも行われる。

肥料は農地の肥沃な場所には少なくて済むし、逆に痩せた場所にはたくさん必要だ。可変施肥機は、そうした調整をしながら肥料を撒くことのできる機械だ。

ドローンが土壌の肥沃度をセンシングして、そのデータを基に肥沃度マップを作成し、可変施肥機はそのマップを読み込んで、肥沃度に応じて肥料を撒くという形でCPSを形成しているのである。

※窪田新之助『データ農業が日本を救う』(インターナショナル新書)

北海道の農地を東京にいながら管理する

スマート農業は、「農業の工業化」と言うこともできる。農業は工業とは異なり、自然という不規則な環境を相手にするために、これまでは人間の判断を必要とする局面が多かった。

工業化のなされた農業の典型的な姿は「植物工場」だ。植物工場は、建物の中で農作物を栽培する仕組みであり、温度や湿度、光の量などを自動で制御することも可能となっている。ただし、今のところビジネス化されている農作物は、レタスやハーブ、水菜等に限られている。

ところが、これまで通りの土壌における農業も工業化が進みつつある。AIとそれを組み込んだ機械すなわち、収穫ロボットやドローン、自動運転トラクタといったスマートマシンが、人間の目や手の役割を代替するようになったからだ。機械による自動的な生産活動が可能となってきたのである。

いずれは、草刈や収穫など体を動かす農作業は全てスマートマシンに任せて、人間はモニタで農作物を管理したり、どういう作物を売ったら消費者が買ってくれるかを考えたりする仕事に専念するようになるだろう。

マネジメントとクリエイティブに関わる仕事だけが残され、農業従事者は言わばホワイトカラーとなるのである。

「リモート農業」という言葉が既にあるが、今のところ家のモニタで農地の作物の状況をチェックするという程度のことを意味する。

だが、このまま農業の自動化が進めば、究極的には、北海道に農地があって、それを東京にいながら管理できるようになるかもしれない。

ただし、物流におけるピッキングが難しいのと同様に、農業においてはパッキングなどの手作業をまだロボットに任せることができない。

それでも、2030年くらいにはパッキングロボットも含めて農業の自動化技術はだいたい出そろうだろう。技術が普及するのに15年掛かるとして、2045年には農業のほぼ完全自動化が実現するものと予測される。2040年には間に合わないかもしれないが、農業に限っては政府の目標は絵空事ではないものと思われる。