アメリカ――起源への恥じらいと誇り

クリスマスイブの中華料理

アメリカのユダヤ人がクリスマスイブに何を食べるかご存じだろうか。伝統的な七面鳥やケーキではない。中華料理だ。クリスマスシーズンが近づくと、ユダヤメディアやソーシャルメディアでは、ユダヤ人の顧客に来店を感謝する中華料理店のチラシや、ユダヤ人自身がその風習の不思議さを冗談めかす画像が拡散される。キリスト教徒が家族や友人とクリスマスを祝いご馳走を囲んで楽しいひと時を過ごす一方、ユダヤ人もまた自宅でデリバリーを頼んだりレストランに行ったりして中華料理を楽しむ・・・。もちろんこれは多分に誇張されたイメージではあるが、中華料理とアメリカのユダヤ人とは切っても切れない間柄のようだ。

中華料理を食べながら映画を見る「ユダヤ人のクリスマス」イベントを毎年開催する

フィラデルフィアのイスラエル料理店の広告

中華料理には、ユダヤ教の食餌規定では許されていない豚肉やラード(豚脂)、エビが多く使われる。しかし思い出してみよう。ワンタンに入っている豚肉は細かく刻まれているし、チャーハンに入っている豚やエビも小さすぎてよく見えない。歴史学者のトゥフマンとレヴィンはこのような食べものを「偽装されたコシェル(食餌規定にかなったもの)」と呼んだ。彼らの研究によれば、20世紀初頭に東欧から移住してきたユダヤ移民にとって中華料理を食べることとは、あえて正反対と思える食文化に慣れ親しむことで、東欧の小さな村を出てコスモポリタンな自分へと生まれ変わる企ての一環だったのだ。

もう少し食べ物の話を続けよう。日本でもおしゃれな惣菜を売る店として知られる「デリ」や「デリカテッセン」も、アメリカにおいてはユダヤ人のエスニックフードとして知られている。量り売りの加工食品やサンドイッチを売る形態(ただしアメリカでは持ち帰り専用店ではなくレストランが併設されていることが多い)が一般化した現在でも同様だ。2014年に公開されたデリを主題としたアメリカのドキュメンタリー映画『Deli Man(デリカテッセンを作ってきた人たち)』で紹介される一番の名物料理は、一口で齧り取れないほど分厚くパストラミを挟んだサンドイッチだ。今では日本でも一般的になったベーグルサンドも、ニューヨークやモントリオールでユダヤ人店主が焼いていたものだった。ポーランドの小村で売り歩かれていたベーグルは、丸く穴の開いた形から縁起の良い食べ物ともされていたようだ。貧しいユダヤ移民たちがニューヨークのロウアー・イースト・サイドでベーグルを売り歩き、次第に万人向けの人気を博することになった。ちなみに現在でもイスラエルの町や駅前では、「ベーグル、ベーグル、ベーグル!3つで10シェケル!」の売り声が響く。

中華料理、パストラミサンド、ベーグルサンド・・・。不思議にも思えるが、これらはアメリカ土着のユダヤ文化の一部なのだ。

ニューヨークのユダヤ人

さて、ユダヤ移民が大挙してベーグルを知らしめたニューヨークとは、当時どのような街だったのだろうか。

北米のユダヤ人共同体のはじまりは、ニューアムステルダム、つまりオランダ統治領下の現在のニューヨークにあった。1630年にオランダが東ブラジルにあるレシフェ周辺を占領すると、当時ユダヤ人共同体の拠点の一つであったアムステルダムから中南米へ移住する人が出てきた。その後、1654年にレシフェがポルトガル領へと再占領されると、そのユダヤ人の一部がニューアムステルダムに移住し、北米初の共同体が建設されることになった。(野村達朗『ユダヤ移民のニューヨーク―移民の生活と労働の世界』山川出版社)。

1880年代からの40年近くにわたって東欧から大挙して移住してきたのは貧しいユダヤ人たちであった。ユダヤ人の労働者家族が多く居住することになったのが、ロウアー・イースト・サイド地区である。半島のように伸びるマンハッタンの突端に近く、各時代の貧しい移民を受け入れてきた。現在では中華街としても知られる。1863年に建設されたレンガ造りのまま残る「移民アパート博物館(Tenement Museum)」では、当時の生活が再現されており、ひしめき合うようにして家族が住む小さな寝室がそのままミシンの作業場としても使われているなど、労働者らしい姿がうかがえる。ここでは、博物館ガイドに率いられて他のグループとともに博物館を見て回り、ツアーの最後に感想を語り合うという時間があった。他のアメリカ人観光客がそれぞれに自らの移民ルーツを語る中で、私だけが「祖父母も曽祖父母も、そのおばあちゃんもみんな日本人」と話すと大変驚かれたことを覚えている。

モロッコのユダヤ人について卒業論文を書き上げた私は、2008年の冬に初めてニューヨークを訪れた。まだまだ見たことのない「ユダヤらしい」ものを見たい、知りたいという単純な動機だったが、短い滞在の中で見えてくるのはアメリカ社会の目に見える多様性だった。ステーキハウスではスペイン語で話す店員たち、タクシー運転手は頭髪に大きなターバンを巻いたシク教徒、ヒンドゥー語の入り混じる看板、見慣れた漢字の看板で埋め尽くされる中華街。多様な様相の中に半ば埋もれるような形で「ユダヤらしい」ものは逆に見ようと努力しなければ見えてこなかったが、他方でいったんそれが目につきだすと街中がユダヤ色にも見えてくる。

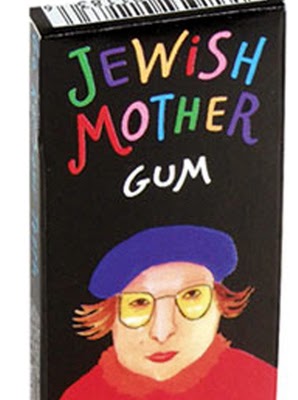

「ユダヤ人のお母さん」ガムのパッケージ

たとえば、かわいい雑貨屋には「ユダヤ人のお母さん(Jewish Mother)」と書かれたおしゃれなイラスト入りの箱ガムが売られていた。何のことやらと思いながら買ったが、世話好きで子どもにいくらでも食べさせる典型的で戯画的なお母さん、「イディシェ・マーメ」のことなのだった。これは東欧のユダヤ人が用いた言語で、古いドイツ語に由来するイディッシュ語の単語である。街中の大規模な書店や古書店では「ユダヤ学・ユダヤ教」の書棚は目を見張るほど充実しており、関心の赴くままにスーツケースがパンパンになるまでの本を買った。

日本以外で安息日(シャバット)の礼拝に参加したのも、私にとってはニューヨークのシナゴーグ(ユダヤ教会堂)が初めてだった。マンハッタンにあるセントラルシナゴーグは19世紀中ごろから数度の火災による焼失と改築を経たもので、ドームを冠する尖塔形の建築は建設当時のスタイルを再現していたものである。当時は特に礼拝に参加する予約の必要もなく、あたかも観光のついでのように私もシナゴーグに入ることができた。現在どうなっているかはわからないが、後に訪れるアルゼンチンやヨーロッパではテロ対策としてメンバー以外の入場を容易に認めない仕組みになっていることが多かった。

ニューヨーク・セントラルシナゴーグ(2008年)

ニューヨーク・セントラルシナゴーグ(2008年)

ロウアー・イースト・サイドは、 1880年代から急増した東欧からのユダヤ移民を吸収したが、 1920年代には早くもユダヤ人地区としての性格は衰退し始めたという。セントラルシナゴーグのような豪奢な建築物も残る一方で、多くのユダヤ食品店や書店が姿を消し、古いシナゴーグは改築されてアーティストスタジオへと変貌を遂げた。文化人類学者のボヤーリンは、移民世代にとっては起源を恥じる気持ち(shame of origins)が強く、起源を忘れ去り、いち早くアメリカ人になることが重要だったのだと分析している(Boyarin, Jonathan Storm from the Paradise: the Politics of Jewish Memory, Minneapolis: Minnesota University Press.)。中華料理を食べる移民の姿とも重なる点である。

ニューヨーク再訪

アメリカには600万人という、イスラエルを措いて世界で最も大きなユダヤ共同体がある。映画、文化、テクノロジー・・・各界で活躍する著名人を紹介するだけでもページが埋め尽くされるだろう。ここで生まれるユダヤ教の潮流は、今や世界のユダヤ教に多大な影響を及ぼしている。かつてイスラエルでの立場が非常に限定的だった「改革派(ユダヤ法の柔軟な解釈を通し、宗教制度としての近代化を図る立場)」もアメリカからの影響で拡大している。またアメリカは、ユダヤ研究の中心でもある。ユダヤ学関連の学会の多くがアメリカの大学により主催され、年次大会も開催される。実際に、ユダヤ学会に参加するためにその後2回、それぞれ東海岸のニューヨーク周辺と、西海岸のサンディエゴ周辺を訪問する機会があった。

2013年二度目のアメリカ訪問では、イディッシュ文学研究者である同年代のアメリカ人の友人と合流し、彼女の父親の親友宅で数日間を過ごすことになった。マンハッタンの対岸ブルックリン地区にある、いかにもアメリカらしいゆったりとした住宅街だった。クリスマスを目前としたある晩、60歳代の家主夫婦の友人たち、私と友人、友人の父親が集まりホームパーティーが開かれた。夕食後にピアノの置かれたリビングで、家主の男性と同世代の友人たちがギターを囲んでフォークソングを熱唱していた。合唱の輪がやや静まってから、今度は私の友人が立ち上がりイディッシュ語の歌を歌い始めた。私が耳を傾けていると、彼女の父親と、家主の男性らが会話をしながらふいにその場から立ち去った。あまりに自然な流れだったために私はそのことに気付かなかったのだが、後に友人が教えてくれたところによれば彼らは「イディッシュ嫌い」なのだという。イディッシュの歌を懐かしむどころか聴きたがらず、彼女が歌い始めれば避けてしまう。その癖、彼ら自身が話す英語にはイディッシュ語訛りが残っているという。

フォークソングを熱唱する世代

フォークソングを熱唱する世代

これを聞いて、私は実に複雑な気持ちになった。自らの話す言語に含まれるイディッシュ語訛りを嫌うユダヤ人とは、あまりにも典型的なユダヤ人の自己憎悪、起源を恥じる気持ち(shame of origins)ではないか。友人の説明によれば、父親の世代はアメリカの労働運動や黒人公民権運動に共鳴し、ユダヤ人よりも黒人との連帯を大切にしたという。

ある世代の経験や思いは、必ずしも次の世代やさらにその次の世代に受け継がれるわけではなく、人生の変遷とともに移り変わっていくものである。今春友人から、娘が生まれたと連絡がきた。「娘はタミル(南インド)の伝統とユダヤの伝統をはじめ、いくつもの起源(multiple origins)を持って生まれてきました」。起源を恥じる気持ちは、いくつもの起源への誇りへと容易に塗り替えられるわけではない。世代を跨ぎ、起源と生き方を選び取りながら彼らは生きている。