『居場所のなさを旅しよう』はじめに

私は、茨城県水戸の魚屋の子として生まれました。江戸時代の終わりからずっと魚屋だったそうです。父親は「勉強なんかしなくていい。店を継げばいい」と言っていました。父は働き者でしたが、残念なことに、酒を飲むと暴れてしまう人でした。だから、両親の仲は悪く、家のなかはどなり声やののしり合う声が絶えず、居心地が悪いものでした。私は、父も母も大好きでしたが、家のなかで落ち着くことはできませんでした。

そんな私が心の支えにしていたのは、「ドリトル先生」です。ドリトル先生は、イギリスのヒュー・ロフティング(一八八六―一九四七)という作家がつくりだしたキャラクターで、「沼のほとりのパドルビー」という小さな港町に住む動物の言葉がわかるお医者さんです。動物が大好きなドリトル先生はウサギやネズミ、牛や馬、アヒルやブタなどたくさん飼っているため人間の患者が寄りつかなくなり、どんどん貧乏になってしまいます。そんな先生を町の人びとは「いまじゃ文なしで、靴下だって穴だらけ」と笑いました。しかし、先生のもとには、いろいろな動物たちがやってきて、彼らにとって切実なお願いをします。その願いに応えるため、先生は世界中を旅することになります。

一九二二年に刊行されたシリーズの二作目『ドリトル先生航海記』(岩波少年文庫、一九六〇年)には、トミーという少年が出てきます。トミーは靴屋の息子で、貧しくて学校も行けません。でも、「いつおとうさんの家を出られる日がくるだろう」「そうしたら、あの勇ましい船に乗って、霧のたちこめた沼地を通って川をくだってゆき、海に出てひろい世界で私の運だめしをするのだ」(一七頁)とトミーは夢みています。トミーはドリトル先生と出会い、助手として住み込み、先生から読み書きを習い、やがて動物語も習得して、先生と一緒に世界各地を旅します。

この物語は、他の人からみすぼらしく見えたとしても、その人自身がみすぼらしいわけではないということを教えてくれました。ドリトル先生は居場所がないように町の人からは見られているけれど、ドリトル先生は世界中の動物たちと友だちになり、数々の大冒険をするのです。私はその冒険に参加できるトミーに憧れました。父と母がけんかをしているとき、私は布団のなかで泣きながら、この本を開きました。自分もいつか旅に出て、自分をわかってくれる仲間に会いたいと思いました。

中学生になったとき、勉強にあまりついていけませんでした。心配した母親は、大学生の家庭教師をつけてくれました。そのお兄さんは、コリン・ウィルソンの『アウトサイダー』という本を机に置きました。「先生、今日は数学を教えてくれるんじゃないんですか?」と私が驚いたら、「ちがうよ。きみに教えたいのは、人間の生き方さ」と言いました。

「アウトサイダーというのはね、社会の外側にいるってことさ。その人たちは社会の内側に上手く当てはまることができない。わかってくれる人が周りにいなくて、寂しいし苦しい。だから、どうして自分は生きているんだろうと悩んでしまう。きみもアウトサイダーかもしれないよ。それで、勉強に身が入らないのかもしれないね」と先生は言いました。「ええ? ぼくってアウトサイダーなんですか?」。目からウロコという感じでした。

先生は、太宰治とか夏目漱石とか、カフカとかドストエフスキーとか、社会に上手く適応できない人たちの話をいっぱいしてくれました。彼らは社会に順応できないからこそ、人間の弱さや醜さ、そして美しさが見えた。だから、アウトサイダーでいることを恐れちゃいけない。寂しくて孤独な自分が格好悪く見えるかもしれないけど、それも自分だ。それを受け入れることがスタートだ。そんなことを教えてくれました。

でも、先生はひと月の授業を終えると、姿を見せなくなってしまいました。もしかしたら、母に「もう来なくていい」と言われたのかもしれません。でも私にはとっても良い授業でした。みんなと仲良くできなくても、自分が悪いわけではないんだと思うと、気持ちが少し軽くなりました。すると不思議なことに、勉強も少しずつわかるようになったんです。

エドワード・サイードというパレスチナ人の英語文学研究者がいます。この本のなかでも取り上げます。彼は、「批評(criticism)」とはその場所を支配している規則を疑うことだ、と言いました。これを「学ぶとは」と言いかえてもよいでしょう。学ぶとはその場所のルールを疑うことだ、と。みんなはそう言うけれど、それは正しいんだろうか? 疑う勇気をもつことが批判であり、学ぶことなんじゃないかと私は思います。

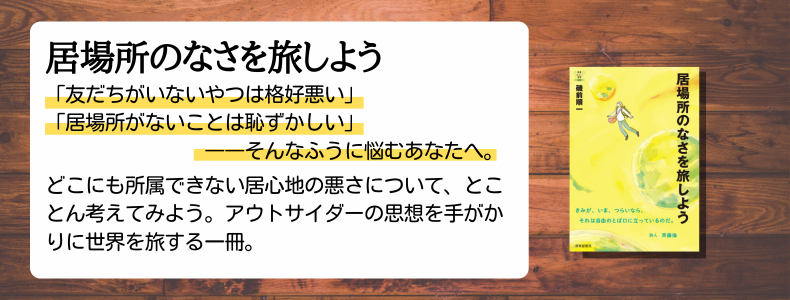

「友だちがいないやつは格好悪い」「居場所がないことは恥ずかしい」。はたしてそうなんでしょうか。そう疑えたらよかったのですが、残念ながら、高校生の私にはできませんでした。その頃、対人恐怖症で、相手の目を見るのが怖くて、友だちができませんでした。いつもビクビクしていて、断られたらどうしようと不安で、声をかけることができませんでした。だから、修学旅行も行きませんでした。居場所がないことをばれるのが、怖かったんですね。

窮屈な水戸の町から出たいと思った私は、静岡の大学に進学しました。あるとき、ザ・タイガースという日本のグループ・サウンズの映画『ザ・タイガース 世界はボクらを待っている』を見ました。すっかり感化されて、「そうか、世界がぼくを待っているんだ」と胸が熱くなりました。またあるときは、本宮ひろ志の漫画『俺の空』を読みました。これはヒッチハイクでいろんな人と出会って成長していく話なんですね。これを真に受けた私は、仲間と「ヒッチハイクに行く友の会」というのをつくりました。ルールはひとつだけ。ひとりで行くこと。友の会だけど絶対に一緒には行かない。週末になると東名高速道路に立って、トラックの運転手に「乗せてください」と頼んで乗せてもらいます。戻ってくると、仲間で集まって、各々の体験談を話します。馬鹿みたいな話ですけれども、あの頃、私は旅を無性に欲していました。旅というより、逃げ出したい、というのが本当のところだったかもしれません。

そうして私は、一九歳のとき、初めての外国、イギリスへと旅立ちます。それを皮切りに、アメリカ、ドイツ、スイス、韓国、中国、シンガポール、南アフリカ、ドバイと旅を続けてきました。もし、自分の居る場所が心地よいものだったら、こんなに旅をしなかったでしょう。旅をとおして、私は多くの人に出会い、心を許せる友人も得ました。旅をしなかったら、これらの素晴らしい出会いはなかったでしょう。

だから私は今こう思っています。居場所がなくても、若い人はそんなこと気にしなくていい。なぜならば、居場所のなさを感じている者同士が出会い、勇気をもって心を相手に開くとき、その居場所のなさの感覚こそが新たな絆をもたらしてくれるからです。この本は、居場所のない私が、あちこち旅をした記録であり、心の軌跡でもあります。今自分が居る場所がなんだかしっくりこない人が、これを読んで「ああ、自分も生きていくことができる」「道はある」と思ってくれたらうれしいです。

目次

はじめに

◆アウトサイダーになって

第1章 異星人としての経験――夏目漱石とデヴィッド・ボウイ

第2章 アイデンティティとは何か――スチュアート・ホールとホミ・K・バーバ

第3章 トランスナショナルな生き方――ベネディクト・アンダーソンとガヤトリ・スピヴァク

第4章 他者に出会うこと――エマニュエル・レヴィナス、ハンナ・アーレント、そしてアウシュヴィッツ

◆「あなた」を探して

第5章 自分のなかにいる他者――ジミ・ヘンドリックス

第6章 「居心地の悪さ」を引き受ける――ジークムント・フロイトとエドワード・サイード

第7章 わからなくてもステイ・ウィズ・ユー――C・G・ユングと孫、そして東日本大震災

第8章 メッセージをどう届けるか――タラル・アサドと酒井直樹

◆日本から離れて

第9章 日本から距離をとる――西川長夫と村上春樹

第10章 故郷はどこにあるか――尹海東とポストコロニアル

第11章 日本のなかにある見えない場所――被差別部落と太鼓

第12章 居場所のなさを生き切る――藤間生大と東アジア

おわりに

あとがき